太陽系中第二大的行星,由內而外排行第六,擁有超過四十七顆衛星。土星經常被厚雲覆蓋,大氣狀況與木星相似,但暗帶紋與亮帶不如木星般明顯,刮風也不如木星般頻密,但風力較強,偶然也會出現白色的雲。土星的兩極會產生極光。土星平均密度 (0.7 g/cc) 比水低,擁有巨大、明亮、由細小冰粒構成的光環系統,在地球上用望遠鏡可以很容易地觀測到三個同心光環 (A,B 和 C)。光環內有很多結構 (例如卡西尼環縫 - Cassini's division)

正受著衛星引力的影響。牧羊衛星 (Shepherd satellites)

把最外層的光環局限在它現存的範圍內。光環包含數以萬計狹窄的小環 (ringlets),是粒子密度較高的地方。

一些繞太陽公轉的細小岩石殘骸。大部份小行星位於火星與木星之間的小行星帶 (asteroid belt) 內。它們的軌道可能受這兩顆行星的萬有引力影響

(火星的兩顆衛星可能是被俘獲的小行星) 。只有超過二十多顆小行星的直徑大於 200 km,其餘大部份的直徑都只有 ~0.1

km,呈不規則形狀。最大的谷神星 (Ceres)

直徑約為月球的三分之一,並於二零零六年八月二十四日被國際天文學聯會歸類為「矮行星」(Dwarf Planets)。大部份天文學家認為小行星是一些不能集結成行星的原始岩石;有些人則認為它們是很久以前一顆瓦解了的行星碎片。阿波羅 - 阿莫爾物體

(Apollo - Amor objects) 是數十顆軌道深入內太陽系的小行星,可能仍有很多這類小行星未被發現。

日振學 (Helioseismology)

從強磁場區域噴射出來的紅色熱氣體。這些電離氣體 (主要為氫)

被困在磁場內。不少日珥呈弓形,就像鐵砂灑在磁鐵板上。有些日珥只能維持數小時

(爆發日珥),有些則可達數月之久(寧靜日珥)。

日冕 (Corona)

太陽最外層大氣。只能在日全蝕時看見。向外伸延至很多個太陽半徑。溫度非常高 (500,000-3,500,000

K),並向外遞增。密度非常低 (~數顆粒子 / cc)。一般相信色球與日冕的異常高溫與太陽強大磁場所釋放的能量有關。

太陽 (Sun)

太陽檔案

位於太陽系中心,是一顆能發光和熱的恆星,它透過在中心的核反應而產生能量。它的質量比地球大三十萬倍。八大行星,從「上面」(地球的北極)看,在近乎圓形的軌道上,繞太陽逆時針方向公轉。

太陽風 (Solar Wind)

從太陽吹出來的高能量帶電粒子。

太陽常數 (Solar Constant)

太陽常數 = 抵達地球表面的太陽能量 ~1360 J/m2s。太陽常數改變 1%,地球溫度便可能改變 1-2°C。太陽常數的變動可導致地球氣候長期改變 (例如冰河時期),而太陽活動異常低潮的期間,太陽常數遞減 (例如蒙德極小期)。

太陽表面上較冷和陰暗的區域。一般成群出現。太陽黑子由本影 (umbra) 及圍繞著它的半影 (penumbra)

兩部份構成。本影比半影的溫度低

(~4,000K),因此較暗。在黑子的範圍內,磁場非常強大,約為地球磁場平均值的一千倍。強大磁場抑制氣體的對流,使熱氣體的對流受阻,形成較冷的區域。像磁鐵一樣,一群黑子分成南北兩極。南、北半球黑子對的磁極方向相反。

太陽黑子週期 (sunspot cycle)

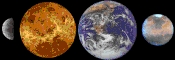

水星 (Mercury)

水星檔案

火星 (Mars)

火星檔案

在太陽系眾行星中由內而外排第四位。土壤蘊含豐富的鐵質,所以呈現紅色

(鐵鏽);在火星表面上觀看,天空呈現粉紅色,這是表面上吹起的紅色塵埃造成的。表面有不少環形山,也擁有巨大的火山

(例如 奧林匹斯山,Olympus Mons )、峽谷

(例如 水手谷,Valles

Marineris ) 和乾涸的河床,並經常發生巨大的塵埃風暴。火星的質量不足地球的

11%,故引力也較弱,數十億年前的火星大氣層比現時的密度高很多,但易揮發的氣體不斷流走,現在只剩下稀薄的大氣層

(約為地球的 1%),主要成分為二氧化碳。它的兩極有極冠 (polar caps),含有多層凝固的乾冰覆蓋著一些冰(固態水﹞。火星還擁有兩顆形狀不規則的衛星。

木星 (Jupiter)

木星檔案

天王星 (Uranus)

天王星檔案

地球 (Earth)

地球檔案

太陽系中的行星,由內而外排第三位。地球的直徑約1.3×104

千米,地球不斷作週期一天的自轉,形成晝與夜。地球與太陽的平均距離為 1 AU 1.5×108

千米,形成四季。

1.5×108

千米,形成四季。

1.5×108

千米,形成四季。

1.5×108

千米,形成四季。

光球層 (Photosphere)

可見的太陽表面,由一層很薄的氣體構成。我們在地球上接收到的陽光,大部份是從光球射來的。溫度大約是 6000

K。(攝氏溫度 (°C) = 絕對溫度 (K) - 273°,例如 6000 K = 5727°C。) 密度~水平線上空氣密度的 0.1%。

色球層 (Chromosphere)

光球上面一層厚度約為 10,000 km

的氣體。亮度比光球暗很多,只能在日蝕時看見。頂端的溫度達到 1,000,000K。密度降至比空氣密度稀薄約十萬億倍。

米粒 (Granule)

被暗條紋分隔開的氣泡狀結構,直徑約為 1,000 km,平均壽命約 20 分鐘。米粒是對流現象,熱氣體從米粒中心上升,較冷的氣體從邊緣下沉。

金星 (Venus)

金星檔案

第二接近太陽的行星,它順時針方向自轉。表面隱蔽在高密度而穩定的雲層之下。很久之前,大部份水被太陽輻射分解,乾燥而濃密的大氣層 (約為地球大氣層密度的

100 倍),成份主要為二氧化碳 (CO2),正因二氧化碳困住太陽輻射帶來的能量,造成溫室效應 (greenhouse

effect),令表面非常酷熱 (470°C),也使大氣層佈滿氣體化合物。雷達顯示金星表面主要被起伏的平原 (rolling plains)

覆蓋著,間中有一些高山和火山。廣泛分佈的斷層 (faults) 證明表面曾經有火山活動。

原始星雲 (Solar Nebula)

一團旋轉中的混沌氣體與塵埃,旋轉時產生離心力 (centrifugal force)

使這團星雲變成扁平的碟狀,一些離開核心的物質形成行星,因此大部份行星在同一平面上繞太陽公轉,自轉方向相同。

海王星 (Neptune)

海王星檔案

冥王星 (Pluto)

冥王星檔案

流星雨 (Meteor Shower)

針狀物 (Spicules)

是伸延自光球的火焰狀結構。

大部份隕星都在穿過大氣層時被燒毀,那些僥倖抵達地面的殘餘部份稱為隕石。放射測年法顯示隕石的年齡約為

46 億歲,與整個太陽系的年齡大致相同。

隕星 (Meteoroids)

星際間細小的岩石殘骸。它們擊中地球後便如一轉瞬即逝的光痕,劃破黑夜長空,這就是大家熟悉的流星 (meteors)。

蒸發的物質被太陽風和太陽輻射的壓力吹成尾巴狀,指向離開太陽的方向。

在非常橢長的軌道上繞太陽公轉的「骯髒雪球」,大部份散佈在冥王星以外很遠的地方

(可能遠至 50,000 AU)。它們的週期大多數很長 -

公轉一周可能需時十萬至一百萬年。一些為數不多的「短週期彗星」週期與人的壽命相若

(例如哈雷彗星的週期為 76

年)。它們在接近太陽時它的軌道會因為物質被蒸發而出現明顯的變化,變得光亮並產生彗尾。當彗星最接近太陽時,彗髮與彗尾變得最明顯。彗星有時會被其他行星俘獲甚至被瓦解 (例如在 1994 年 7 月,Shoemaker - Levy 9

彗星與木星發生碰撞)。在巨大而遙遠的奧特斯雲 (Oort cloud)

內,儲存了成千上萬不活躍的彗星。估計有接近一萬億顆彗星在距離太陽 30,000 AU 至 1 ly

的範圍內繞太陽公轉,只有極少數的彗星受擾後會進入太陽系。

彗核 (Nucleus)

彗星主要的固體部份,體積很小 (衹有數公里)。彗星離太陽很遠時就只有這部份。

彗髮 (Coma)

塵埃與被蒸發的氣體包圍著彗核,最大時體積可以與木星相比。

奧特斯雲 (Oort Cloud)

裂谷 (Lobate Scarp)

巨大的彎曲懸崖。例如水星表面上因收縮而形成的裂谷。

超米粒 (Supergranule)

比米粒更大、但對流速度非常緩慢的區域,約包含 ~300 顆米粒。

臨邊昏暗 (Limb Darkening)

太陽的邊緣顯得較暗。

非常猛烈的「色球爆發」,在數分鐘內到達爆發的高峰,不到一小時或在更短的時間內完全瓦解。一個巨大耀斑可以釋放出相等於

20 億噸 TNT 的能量。耀斑會發放 X 射線、紫外線、可見光和高能粒子流。紫外線和高能帶電粒子增加地球大氣層內電離程度,干擾無線電通信,並在兩極附近形成極光

(auroras)。而耀斑往往在磁場強大的黑子群附近出現。