香港中文大學員工總會

專題

UGC削資,你我都唔知?

文:余真

大學文件工作越來越多,聘用越來越零散,每個部門都工作得喘不過氣來,大學整體氣氛緊張,各級矛盾增加,到底罪魁禍首是誰,問題出在哪裏?員工總會前任會長吳曉真Emily隨家庭旅居海外,卻未有忘記大學的憂患,最近在《明報》連續撰文兩篇,指出這些問題的源頭在教資會(UGC)的撥款政策和操控。

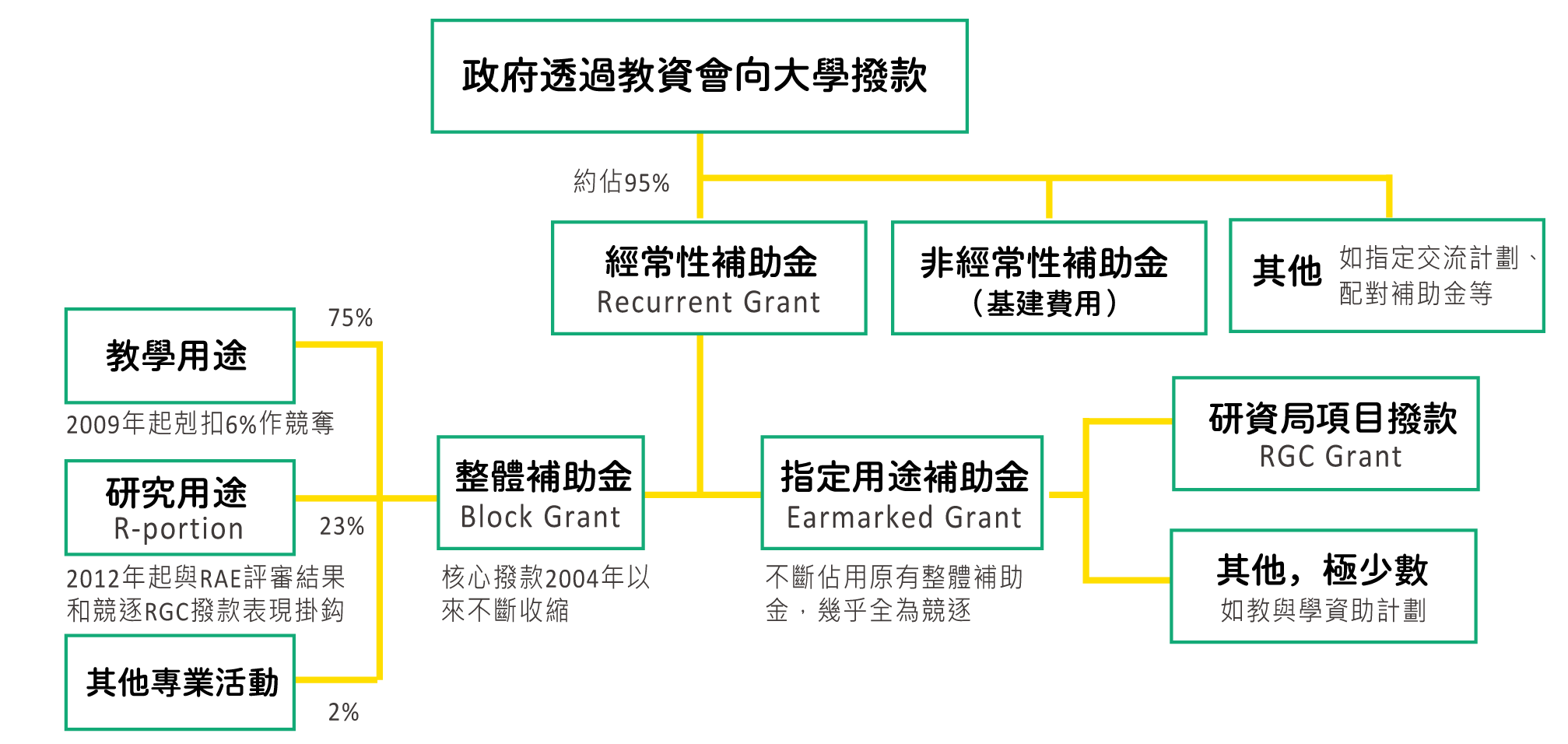

我們在大學工作一般見到的是大學資源愈見充裕,Emily卻直指教資會自2004年起沒有停止過削資。為什麼會有這樣的矛盾呢?原因是UGC削減的是核心撥款(block

grant),增加的資源卻在各式各樣林林總總的專款專用項目(earmarked grant),即我們常說的project-based是也。這些項目資助期短,直接影響聘約零散化,兼且令大學難作長遠和全盤的規劃。UGC又透過競逐和表現掛鈎的賞罰機制迫使八大互相競爭。

Emily的文章提供了以下數據:

- 2003/04年八大撥款佔政府開支6%,至今數字下跌至4.2%–4.5%(已包括各式project-based funding)

- 2003/04年八大經常性撥款(recurrent grant)為115億,至2016/17年增加至190億,但扣除通脹後實際增長為28%,而此期間因三改四,單本科生學生人數就已增加三成。

- 最明顯的是學生成本單位(unit cost):2003/04年UGC平均每個學生資助21萬,2016/17年是26萬,扣除累積通脹,資助只及2003/04年的87%。(大家可能會記得,三改四下,新增一年的撥款只是原有撥款的65%。)

收入來源零碎化、賞罰/競爭機制和其他教資會「素質管理」QC制度,已在大學造成許多惡果。文章進一步審視UGC的組成,質疑到底UGC有何資格作這種種監察和操控:

這些嚴格精細的檢查從來沒有交代過的,是教資會的工作是否有效促進了香港高等教育的質素……部門和教研人員難作長期規劃,人才朝不保夕,大量文件工作消耗了院校能量。沉重的評核和競逐壓力一層層下達至每一個教員身上,造成各級之間大量磨擦……老師與管理層缺乏互信……合作更是困難。這些大概不是能造就蓬勃創意、讓學者專心鑽研學問、學子快樂學習的環境。

Emily最後在文章提出:

我們是否也應全盤檢視多年累積下來過分嚴密的管束措施對大學教育做成的傷害,以至跟教資會算算賬,檢討其角色,為大學適度鬆綁,讓大學重建健康的教研環境?

每天面對教資會惡果的我們實在同意不過。不知八大管理層是否願意與我們攜手爭取,為仿佛走火入魔的教資會懸崖勒馬? Emily兩篇文章資料翔實,分析仔細。想深入了解UGC撥款機制如何影響我們的大學教育與工作,請讀全文。

〈算大學教資會的帳〉,《明報》,2018年5月3日,

bit.ly/2KPrDby。(讀全文須為《明報》電子報訂戶,或登入圖書館Wisenews。)

〈再算大學教資會的帳〉,《明報》,2018年5月17日,

bit.ly/2Kws3ms。

下圖由Emily為本會提供