記者|馬芷騫

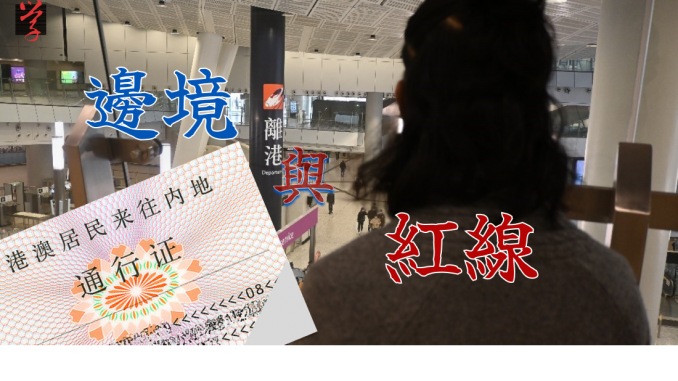

2019年反修例運動過後,我想大部分人都與我一樣,預視到自己不會再踏足內地。但我預料不到的是,反修例運動過後,依然有人希望回到內地,而他們中更有運動中被捕的人士。

要接觸被沒收回鄉證的人並不容易,始終自己的生活圈子不太會與他們交疊。即使托朋友幫忙找到受訪者,在愈來愈多紅線下,他們願意受訪與否又是一個未知數。中途嘗試找區議員幫忙,更有數名區議員向我表示這類個案很難找。再加上稿題在數星期的導修內改完又改,截稿前一星期才確定只能毫無退路地做這一題。儘管一開始便有一個個案在手,立法會張欣宇議員也願意接受採訪,向我們講解更多,但在缺乏親身經歷的情況下,我沒有信心可以寫出一篇完整的報道,數天的心情只可以用焦急來形容。到後期通過朋友知道M的情況後,便希望他能接受採訪。但他始終有所顧慮。在三番五次請求下,我和編輯才能夠以文字採訪他,最終得以順利成故。

在採訪Thomas後,我更明白到他們的難處。更發現,原來失去回鄉證對他們的影響比想像中大,紅線也變得愈加模糊。就像受訪者所想,我認同他們有機會無法入境,但我未曾想像過的是,當他們已經服完刑,甚至是被判無罪,現時背景不再與政治有太大關聯時,都要被官方剝奪數年內入境的權利。這不只影響着他們與親人的見面,還有日常工作生活。另一方面,一開始關注此事,是因為開關之際,當其他人都在慶祝開關,到內地與親人聚首一堂之際,唯獨這一群人不能過關,依然要與親人分隔兩地。

紅線下的空間在收窄的同時,紅線本身也變得愈加模糊,而我可以做的,只是轉述他們的情況,僅此而已。