这是一九七五年香港新文艺出版社的版本,本身可能不及四十年代的内地版珍贵,但这是小思老师当年备课用的书,写满了她的阅读注释。例如我们小学都读过的<火烧云>片段:“一时恍恍惚惚的,满天空里又像这个,又像那个,其实是什么也不像,什么也没有了。”小思老师在一旁标注“人生也如此”。书里的标签贴纸有的卷曲发黄,有的还簇新鲜艳,看得出小思老师在不同年代反复阅读与思考。她的笔记令我领会到,老师课前除了预备硬性资料,更重要是自己对作品有代入,有感喟,才能教得传神。

这块带花纹的石头是杨钟基教授送的结婚礼物

我的学士、硕士和博士论文都是杨教授指导的。我刚上硕士一年级就结婚,博士二年级诞下儿子,过程充满变数,但杨教授很支持。他总是提醒学生,学问和人生是并行的,不该为了专注学术就抛开家庭忽视健康。当年这块石头还附有一张卡,有他以我和先生的名字写下的四句:“启章焕彩,念念皆欣。情之所钟,顽石生花。”这除了是一份结婚祝福,也对我从事香港文学研究有鼓舞。很多人质疑香港文学历史短,规模小,难成气候,但我认为一切事物只要情之所钟,就能发掘当中的奇光异彩,石头里也可以看出花来。

我的一切似乎都因写此书而起

在中大念二年级时,因陪伴弟弟到体艺中学面试,认识了其时的校长张灼祥。张先生知道我念文学,便邀我上他的电台节目“开卷乐”,客串说一集张爱玲,不久还让我接替他的搭档成为常驻主持。一年后,本身是作家的张先生当上艺术发展局文学委员会主席,有意申请一笔资助,访问十个香港作家,于是找了我做采访者,又找了一个叫董启章的人评论那些作家的作品。我跟董各写各的,并没什么交集,到后来一起主持电台节目才熟络。念硕士首年我嫁给了他。

着此书前我偏爱古典文学,兼修翻译,曾打算毕业后到政府当即时传译。但自从亲身认识过西西、黄碧云、刘以鬯、金庸等,我开始意识到香港原来有许多独特而出色的文化人,便慢慢将香港文学定为研究方向,也因此与一些香港作家结为挚友。

学生把我的口头禅收录在这张感谢卡

中文系有必修的毕业论文课,每位老师指导六七位学生。完成论文后有时会收到感谢卡,但这组同学的特别之处在于他们把我经常说的话记下来,像是“上帝用七天创造了世界,所以你们也可以七天写出一章”——我常说一个礼拜可以干很多事情,别托词不够时间。又如“你现在就像拿着机关枪砰砰砰乱射,但没一下中目标”,是批评他们没有头绪便一股脑儿什么资料都写进去。我都忘记了自己说话有时会这么狠,也没想到他们竟会记住。这张卡摆在我办公室当眼处,就是提点自己说的每句话,不管对与错,别人都可能记一辈子。

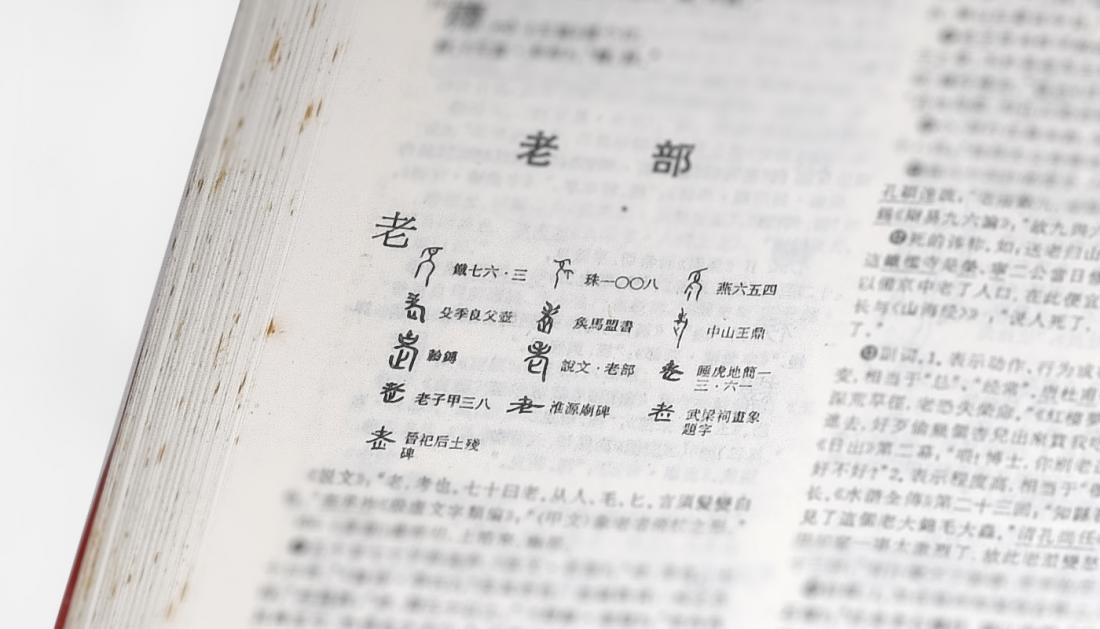

这本《汉语大字典》放在我电话机后面,是我的案头工具书

我还是博士生时,无线电视有一系列与中文系合作的节目,包括《最紧要正字》、《妙趣广州话》、《正字工程》,向观众讲解字的来源,我也在其中亮过相。自此多了人知道我,也不时有记者致电我询问有争议的字词,譬如应该是“青年”还是“年青”。这本《汉语大字典》帮我解决了很多电话查询。我本身很爱字典,到国外旅行也会买当地语言的字典。我认为字是神圣的,记载着深厚的文化、记忆和前人遗留的思考痕迹。字典也是令人心平气和的,有什么文字上的争持,翻开它用证据说话便是了

福尔摩斯门牌寓意做研究与做侦探无异

汉学大师、中国古籍翻译家刘殿爵教授曾说,从事中文研究就像侦探查案,翻开文学典籍就如打开一堆密码、线索,得经过一番推理才能破解当中的微言大义,或者辨认作者、版本的真伪等。我也是侦探小说迷,希望推开办公室门就像走进福尔摩斯的贝克街公寓,去发现那些摊在大家眼皮底下、却因为没有用心看而忽略掉的细节,以理性追寻真相,那是做研究最开心的时刻。

CUHK UPDates

採访/christinenip@cuhkcontents

摄影/gloriang@cuhkimages、adalam@cuhkimages