中大醫學院研究發現鯇魚為本港魚類過敏的主要源頭 新致敏原「小清蛋白Cten i 1」有助提升診斷準確度

魚類過敏是香港常見的食物過敏之一,大約有0.25%學齡前兒童在進食魚類後會產生過敏反應。常規的魚類過敏測試多以西方魚類作為致敏原的基礎(如鱈魚和三文魚),但由於華人較多食用淡水魚如鯇魚,這說明現時採用的魚類過敏診斷可能未必準確。

香港中文大學(中大)醫學院進行兩項研究,以徹底了解本地華人魚類過敏患者的特徵。結果顯示,針對此群組,鯇魚比其他種類的魚更容易引起過敏。研究團隊還從鯇魚的小清蛋白中發現了一種新的致敏原標誌物「Cten i 1」,並已於世界衞生組織及國際免疫學聯合會的致敏原數據庫上註冊,以協助診斷。研究詳情已分別於國際期刊 Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice 及 Pediatric Allergy and Immunology 發表。

準確的過敏測試可避免戒口過度

全球有一半的食物致敏原來自魚、牛奶、雞蛋、花生,堅果和貝殼類海產。魚類過敏發病期較早,並會伴隨終生。患者發病時輕則出現皮膚或胃腸道的過敏症狀,嚴重可以有生命危險。魚類中出現的致敏原主要來自肌肉蛋白,一種耐熱的小清蛋白。由於不同魚類含有的小清蛋白水平不一,其致敏性亦各不相同。

中大醫學院兒科學系教授梁廷勳教授解釋:「魚是我們日常飲食中常會用到的食材,蘊含重要的營養,例如蛋白質和Omega3,對兒童的成長非常重要。現時許多標準魚類過敏測試都是以西方魚類模型為基礎,例如三文魚和鱈魚,但都不是華人的主流食材,這意味著現有的測試可能存在漏洞。此外,一些患者只對某幾種魚類產生過敏反應,對其他魚類品種則有耐受性。因此,我們認為應該在過敏測試中包括更多種類的魚,例如淡水魚,以便作出更準確的臨床診斷,為患者提供更全面及適當的飲食指引,避免過度戒口。」

梁詩彥醫生表示香港最常見的魚類過敏症狀是蕁麻疹,還有常見於眼皮和咀唇的血管性水腫,嚴重的會出現過敏性休克,有生命危險。

梁廷勳教授表示如果可以在過敏測試中包括更多種類的魚,例如淡水魚,便能夠作出更準確的臨床診斷,為患者提供更全面及適當的飲食指引,避免過度戒口。

鯇魚是本港魚類過敏的主要源頭 患者對部分魚類品種出現耐受性

為評估華人魚類過敏患者的臨床特徵,和相應不同致敏魚類的特異性免疫球蛋白E表現 (又稱為IgE,是一種與過敏相關的抗體),中大醫學院兒科研究團隊招募了28名曾經在食用魚類後兩小時內出現過敏反應的人士,參與「雙盲對照口服激發測試」,以了解他們的魚類致敏原。

參加者被隨機分配用三天分別進食含有鯇魚、三文魚或安慰劑成分的試食品,每次試食相隔最少48小時。結果如下:

| 呈陽性反應 | 呈陰性反應 |

|---|---|---|

總數 | 20 | 8 |

只對鯇魚過敏 | 14 | - |

只對三文魚過敏 | 1 | - |

同時對鯇魚及三文魚過敏 | 5 | - |

中大醫學院兒科學系臨床講師梁詩彥醫生表示:「我們的研究顯示,華人魚類過敏患者普遍對部分魚類品種出現耐受性。換句話說,一些對鯇魚過敏的患者,他們可以食用三文魚或其他品種的魚類,反之亦然。研究結果具有非常重要的臨床意義。我們建議日後的特異性IgE檢測應該針對患者的背景而選取相應的魚類致敏原。在我們研究的各個魚類品種當中,研究參與者主要對鯇魚產生過敏反應。」

何太的女兒在八個月大第一次食魚,吃了一小口後便不停嘔吐,並出現蕁麻疹等嚴重過敏反應,需要入院治療。隨後數次接觸魚後都出現過敏症狀,便自行戒吃所有魚類。何太後來帶女兒接受中大的口服激發測試,發現女兒對三文魚有耐受性,便慢慢將三文魚加入膳食當中,讓其得到較均衡的飲食。

梁逸軒博士表示團隊會進一步探究香港常見魚種的致敏性。

由鯇魚中鑑定出新致敏原標誌物Cten i 1

早前一項本地調查顯示,鯇魚是香港兒童食用最多的魚類。中大兒科團隊進行的另一項魚類過敏研究,就是調查鯇魚的致敏性。團隊招募了69名經IgE過敏測試證實對鯇魚過敏的人士,進行血液測試以了解他們對不同魚類的特異性IgE水平。

| 特異性 IgE水平 (中位數) |

|---|---|

鯇魚 | 4.85kUA/L |

鱈魚 | 1.75kUA/L |

三文魚 | 1.34kUA/L |

*kUA/L = kilo units of Allergen per liter千克致敏原/每升食物

結果顯示,鯇魚的特異性IgE水平比與鱈魚和三文魚高,即代表會衍生較高的致敏反應。研究人員進一步純化三種魚原有的小清蛋白,並從鯇魚小清蛋白中鑑定出帶有最高IgE水平的Cten i 1,而三文魚小清蛋白Sal s 1具最低致敏性。

中大醫學院兒科學系博士後研究員梁逸軒博士表示:「倘若敏感測試中沒有某種魚類的標誌物作檢測基礎,一般會以三文魚及鱈魚的特異性 IgE水平作代替。但我們的研究結果顯示,對於香港患者而言,此兩種魚類都是致敏性較低,缺乏臨床參考價值,亦有可能導致敏感測試錯誤,出現假陰性。因此,我們研究日常食用魚是否更適合用作診斷工具,並成功確認鯇魚的關聯性。我們的調查更發現了一種新的致敏原標誌物Cten i 1,並已在世界衞生組織和國際免疫學聯合會的致敏原數據庫註冊,成為診斷工具。我們相信,這將提高未來過敏測試的準確性及特異性。」

梁廷勳教授補充:「基於這一創新的發現,我們的團隊正進行以IgE或嗜鹼性細胞激活水平為基礎的敏感測試,希望給魚類敏感患者帶來更多更好的消息。我們亦歡迎公眾參與我們的研究,以更全面地了解香港人口的致敏食物來源。」

雙盲對照口服激發測試是診斷食物過敏的黃金標準。圖中的是加入鯇魚的肉餅。營養師先用豬肉打成肉餅,再加入不同份量的鯇魚。由於肉餅加入了不同的香料掩蓋魚的味道,因此接受測試的人不能分辨出肉餅的成分。

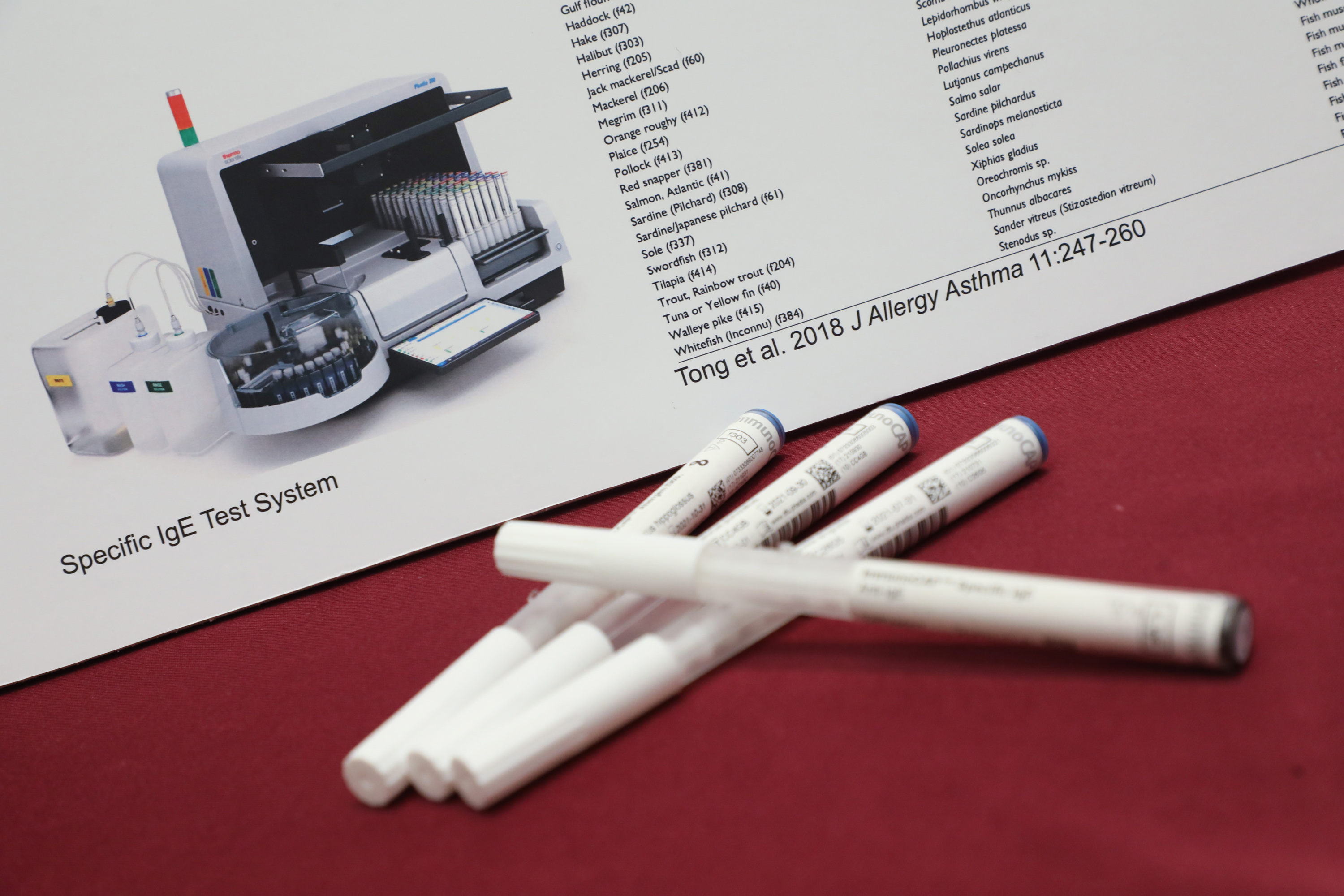

特異性免疫球蛋白測試系統透過量度血清中的特異性免疫球蛋白濃度,了解身體對哪種魚過敏。可是,系統只能提供28種魚類作測試,而且大部分都屬於歐美國家常吃的魚類。