「兒子,爸爸我不想死。你求求醫生,救救我。」一場新冠肺炎疫情,令張海一夜間失去父親,武漢市政府及國家衛生健康委(衛健委)有沒有刻意隱瞞疫情,是死者家屬心中的一大疑問。父親臨終前萬念俱灰的說話、絕望的神情,令張海至今難以忘懷,更令他決心透過行政訴訟追究政府,為無辜染病離世的父親討回公道。

中國實施《行政訴訟法》迄今甫屆 30年,此法容許民眾告官府。近年又大力推動的陽光司法,主張司法權要在社會監督下公開、公平及公正地行使。然而,不少新冠肺炎死者家屬卻有口難言,追責路上屢遭打壓。

記者|施嘉怡 編輯|鄭梓峰 攝影|施嘉怡 美術|鄭曉力

1989 年,中國頒布《行政訴訟法》,列明民眾有權向司法機關提出訴訟,控告任何國家機關和公務人員的違法失職行為。但因當時法律條文簡陋,法庭的審查權受到限制,針對行政機關的審訴更一度被視為違憲。「立案難」、「審理難」和「執行難」等問題一直被民眾詬病。

最高人民法院遂在2015年修訂相關法例,明確列出法院在接收訴訟後的程序義務,避免因嚴格審查而阻礙立案。新規定下,無論立案與否,法院須在七日內書面回覆當事人,務求做到「全程留痕」,有據可查。行政訴訟制度發軔甚早,條文亦隨著時代修訂,制度理應變得完善。可惜的是,囿於行政干預,「民告官」政度一直有不少漏洞。

起訴不予立案 死者家屬追責無門

去年12月,內地爆發新冠肺炎疫情。一年過去,中國看似已走岀這場風暴,回復歌舞昇平,但在風平浪靜下,卻有一班新冠肺炎死者家屬掀起維權浪潮。親人染疫離世,不少家屬質疑政府故意隱瞞疫情。民怨醞釀多時,終在今年6月,出現首宗疫情相關的「民告官」案。

原告張海來自武漢,76歲的父親張立法是解放軍老兵。今年1月初,父親在深圳意外骨折,為報銷醫藥費,張海將父親從深圳送回武漢市中部戰區總醫院骨科治療。當時武漢市衛健委對外稱「病毒未見明顯人傳人」,武漢爆發新冠肺炎疫情的消息無從得知。父親手術後留院,期間懷疑在院內感染新冠肺炎,開始發燒、昏迷,在入院短短16日後,就因新冠肺炎病逝。

張海質疑政府有意隱瞞疫情資訊,導致市民無法採取妥善防疫措施。張海聯同其他死者家屬,近60個家庭向義務法律團隊求助。今年6月10日,張海透過郵寄方式,正式入稟武漢市中級法院,控告武漢人民政府、湖北省人民政府,及武漢中部戰區總醫院對公眾隱瞞疫情信息。他要求政府部門及衛健委登報公開道歉,並索償近兩百萬人民幣,同時要求立案調查相關官員濫用職權和瀆職的行為。

不過,張海提告後,法院未有按照《行政訴訟法》規定書面回覆張海,僅以一通電話、口頭回覆其起訴「不符合立案條件」。張海欲進一步詢問原因,法院職員僅稱「要(張海)自己研究法律」。起訴不予立案,張海感嘆:

「『在法律面前,人人平等』這句話是典型的笑話。」

吿官路上 受盡官方連番打壓、騷擾

自張海2月在微博呼籲市民正視政府在防疫上失職後,就迅速被政府盯上。在微博上,他的文章先被限制流量和蔽屏,後來微博官方更索性一連封鎖他五個的微博帳號。同時,公安亦多次到張海在深圳的居所,把他帶回派出所約談,期間更列岀他與其他死者家屬的微信對話記錄,逐條訊息向他質問。除了張海,他的家人也被監控,他形容,公安把家人調查得清清楚楚,更威䝱若他繼續追究事件,他家人的升學前程、工作等也會被影響。就連平日沒往來的親戚也被公安騷擾,被要求勸告張海放棄告政府。

活在白色恐怖下,張海感覺自己像「地下黨」,做什麼都要偷偷摸摸。令他堅持追責的動力,源於父親臨終前的一句話:「兒子,爸爸我不想死。你求求醫生,救救我」。父親離世將近一年,這句話仍教他歷歷在目。堅持,只為還父親一個公義,他深知立案難度甚高,將會是一場「持久戰」,但張海難掩氣憤的心情道:

「政府愈打壓,我愈要去發聲和反抗,絕不屈服在強權之下。」

訴訟不予立案,公安連月來的威嚇,沒有使張海卻步。今年8月,他繼續入禀至湖北省高級人民法院,但同樣獲法院通知案件不予立案 ,他遂在11月,決定終極上訴至最高人民法院。張海亦在10月,向國家主席習近平撰寫一封公開信:「我知道您是人民尊重和信任的最高領導人,所以求助於你……這些作惡的地方官員不受到懲罰,新冠受害者的亡靈無法安息。」張海將公開信上傳到互聯網,但不足一小時,信件照片就被刪除。

白色恐怖籠罩 家屬、律師同被噤聲

因「709案」而流亡美國的維權律師陳建剛,一直為國內新冠肺炎死者家屬提供法律援助。陳建剛分析,這些案件不予立案的最大原因在於其性質敏感,由於中國對外宣稱在防疫上打了一場勝仗,一旦成功立案,便和國家所歌功頌德的主旋律不一。

「他們在瘟疫的防治過程中,這個功績卓著,不承認任何錯誤。」

他相信,不會有案件能成功立案,家屬堅持追責,亦只會為自己惹上麻煩:「他們不僅提告不成,也可能惹來牢獄之災,甚至連累家人,對他們造成二次、三次的傷害。」的確,陳建剛所屬的法律顧問團起初收到近60個家庭的求助,但隨著各方的打壓,不少家庭都打消追責的念頭,現時只剩下六人堅持起訴。

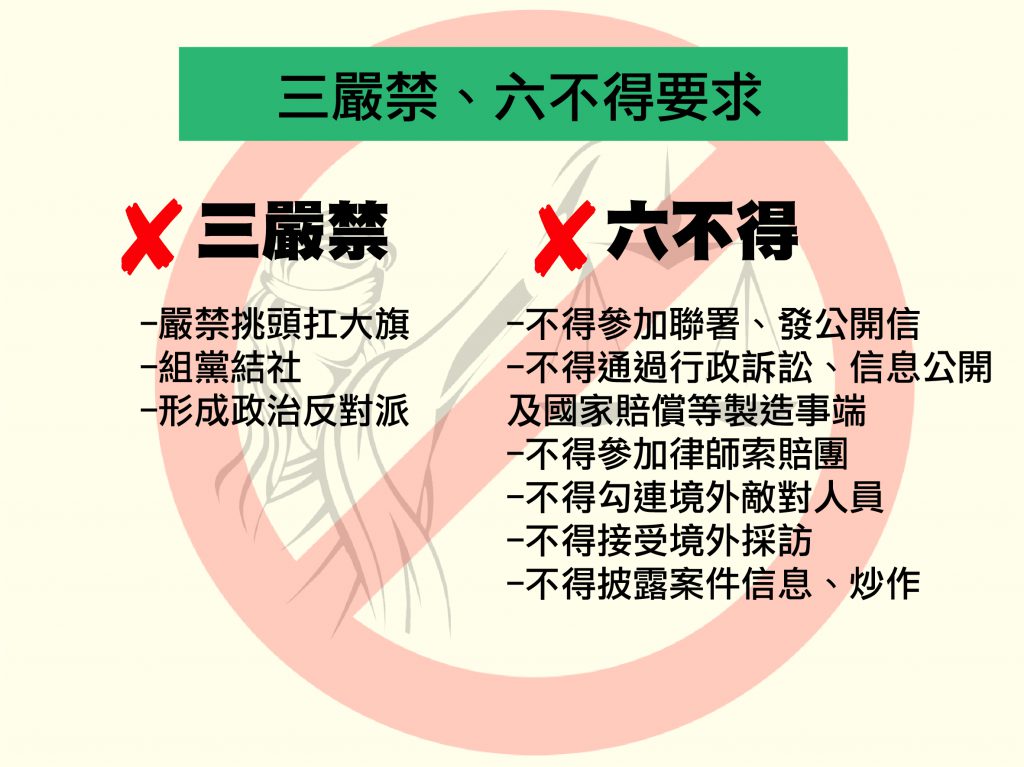

不但死者家屬受多方面的恐嚇和監控,國內的律師也被噤聲。陳建剛指,國內律師皆收到中國司法局有關「三嚴禁,六不得」的口頭要求,嚴禁律師以任何形式參與此案。他指,中央的做法是收緊民眾言論的空間,是走向二次文革:「要在中國的司法中找到公平,這簡直是緣木求魚。」儘管陳建剛對中國的司法制度完全失去信心,亦明知在中國維權抗爭,結果未必理想,他仍堅持協助家屬起訴政府,希望能為未來的抗爭奠下基礎。

告官不見官 法庭如無牙老虎

然而並非所有案件都無法立案,大部分不涉及敏感事件或挑戰中央權力的個案都會獲法院受理。去年,單在北京市第四中級人民法院,就一共受理逾9,000宗行政訴訟案件。但即使案件能走進法院,審訊的過程也面對不少阻力。過去,因未有條例強制規定,被起訴的公務人員不岀庭答辯受審是常見之事,岀現坊間所稱的「告官不見官」,亦使行政訴訟猶如無牙老虎。今年6月,最高人民法院實施《行政機關人員在出庭應訴若干問題的規定》(下稱《規定》),要求被起訴官員「應當出庭應訴」。《規定》出台,是否意味「告官不見官」的現象會被破解?

中國維權律師藺其磊去年到羅湖區及寶安區看守所探望委託人,期間需接受強制安檢,但其他公、檢、法人員則可獲豁免。藺其磊在去年8月向深圳公安局申請「信息公開」,要求相關派出所公開披露設置安檢設備的資金來源和法律依據,及只針對律師進行安檢的因由。深圳公安局先是延遲答覆,後以不屬於《信息公開條例》中規定的政府信息為由拒絕要求。

藺其磊遂提出行政起訴,案件獲受理,並於今年6月在深圳市鹽田區人民法院開庭審理。然而,被起訴的公安局負責人並未按照規定出庭應訊,法庭稱被告提供了相關證明文件,證明他當日因公務未能出席。法庭接納被告不岀庭應訊的申請,最後裁定公安的要求並無違法,判藺其磊敗訴。翻查《規定》,若行政機關負責人有不可抗力、意外事件、需要履行他人不能代替的公務,或其他正當理由,並且提交由負責人簽字認可的證明文件,則可不岀庭應訊。藺其磊批評,所謂的證明文件兒戲:「證明材料是被告的行政機關提供,甚至被告自己簽名也行。」《規定》存在漏洞,使被告能輕易逃避出庭責任。儘管法律條文看起來正義凜然,若執行不到,也只淪為一紙空文。

行政訴訟「多止於國賠」 追責官員難如登天

27年前,江西男子張玉環被指控殺害同村的兩名男童,被判處死刑。27年被囚期間,張玉環堅稱自己無辜,親友奔走申訴,今年8月,他終獲改判無罪釋放。從壯年關到老年、被羈押9778天後,他終能再握前妻的手,可惜物是人非,前妻早已改嫁,他也錯過了兩名兒子珍貴的成長時光。9月,張玉環向最高人民檢察院提行政訴訟,申請國家賠償2,000多萬,並控告當年16名辦案人員,追究他們造成冤假錯案的刑事責任。起訴獲受理,張玉環終獲合共496萬元的國家賠償,而對16名辦案人員的追究則仍在審理當中。

曾協助不少冤案當事人提行政訴訟的藺其磊指,能平反的冤案數量很少,當事人花上大量時間和金錢提告後,判決大多止於國家賠償。要追究一個行政機關或個別官員的責任,難如登天。他補充,張玉環案受媒體及社會關注,尚能期望或會有官員因而倒台,至於媒體關注不高的,追責有如海底撈月。加上,不少冤案的受害人對能重獲自由,獲得國家賠償已感滿足,追究涉事官員的司法程序,往往因而不了了之。

法制著重形象工程 憂維權途徑將收窄

一直關注中國人權問題的支聯會副主席、大律師鄒幸彤,自2016年起在中港兩地奔波,支援內地維權人士。她認為在內地提行政訴訟的普遍目的並非為打贏官司,而是透過控告行政機關引起公眾關注,向其施壓。她以工人工傷案為例,工人常起訴政府監管不力,逼使政府公開相關的環境檢測報告,在取得報告後,轉而提告廠方。鄒幸彤形容,行政訴訟是內地維權策略的一部分,是政府和市民之間博奕和妥協的過程。大部分市民在行政訴訟中獲取所需的資料後,就會放棄進一步追究官員,全因問責極難,很少人願意付出昂貴代價和政府「撕破臉」。

鄒幸彤指,中國在法治上的形象工程做得不錯,例如會修改法律條文,及上載法律文書到互聯網等,部分程序甚至比香港做得更好。但她批評這正是中國法治「蠱惑」之處,政府表面上塑造照顧民生安全的形象,私下則打壓民眾申訴的途徑 :

「政府在處理敏感案件時,早於萌芽狀態便盡力扼殺。只要確保案件受控,後期的司法程序上便會完美地跟上,以塑造『陽光司法』形象。」

鄒幸彤認為,中國法制的根本問題在於制度,管理黨和法院的是同一人,在公、檢、法一家的前提下,政府的權力極大。她又指,自習近平在十八大上任以來,公民社會受到全方位的打壓,她擔心日後民眾維權的途徑將愈收愈窄。