中大新聞中心

中大文物館「有鳳來儀:湖北出土楚文化玉器」展覽

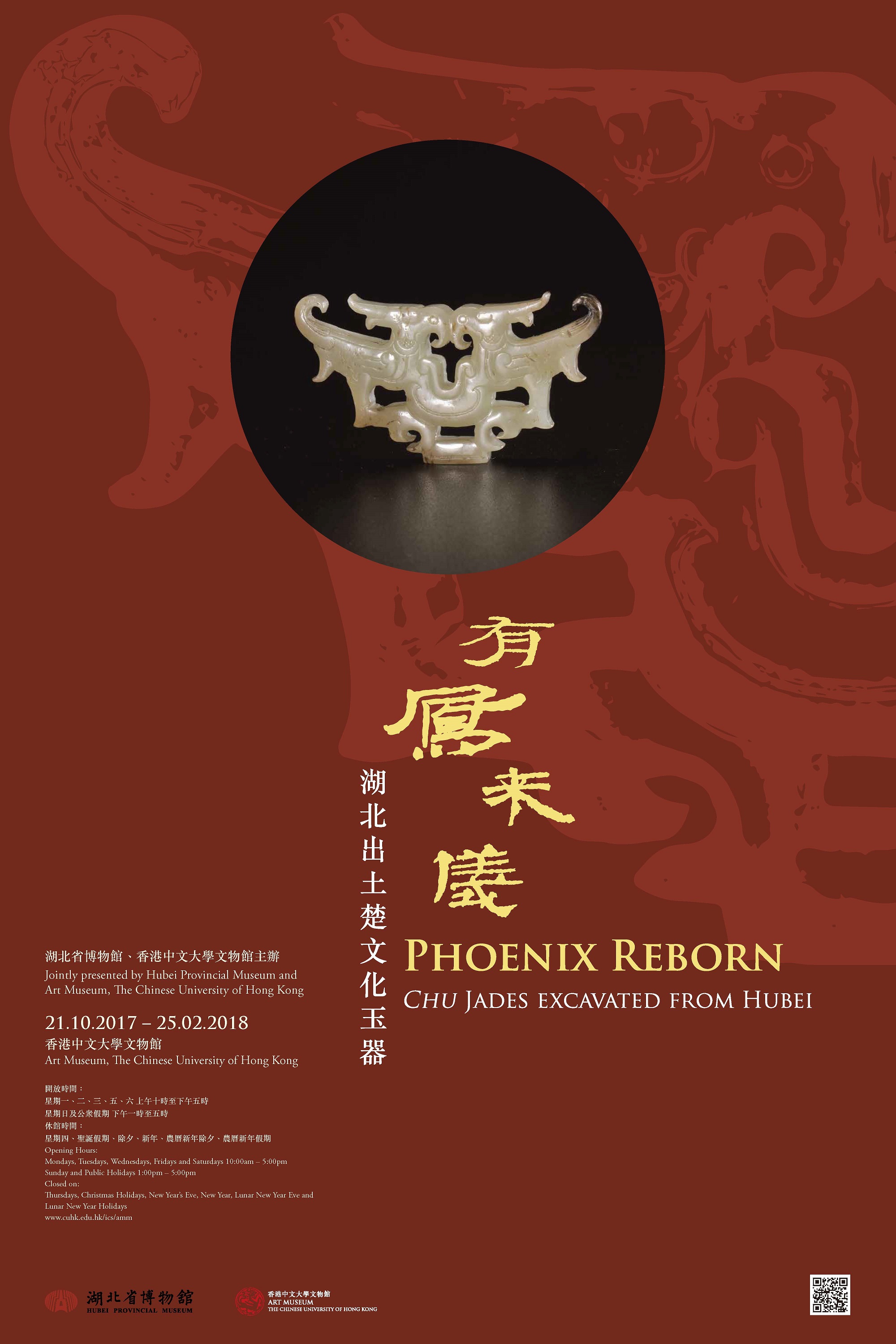

香港中文大學(中大)文物館將於2017年10月21日至2018年2月25日舉辦「有鳳來儀:湖北出土楚文化玉器」展覽。是次展覽精選湖北出土的158件(套)曾國(郭家廟、曾侯乙)和楚國(山灣、姚家港、曹家港、九連墩)玉器,時代屬兩周至戰國中晚期,所有展品均首次在內地以外展出,實屬難得。展覽費用全免,歡迎公眾參觀。

中大文物館於今天(10月20日)舉行了開幕典禮,主禮嘉賓包括湖北省博物館陳列部主任曾攀先生、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室宣傳文體部處長伍俊先生、中大協理副校長王淑英教授、中大中國文化研究所所長梁元生教授、中大文物館諮詢委員會主席莫華釗先生、中大文物館館長姚進莊教授,以及中大文物館副館長許曉東教授。

楚國是西周初年封國之一。經歷代楚君開疆拓土、勵精圖治,躋身「春秋五霸」、「戰國七雄」。盛極時,勢力遍及南部大半個中國。隨之而形成強大而獨特的楚文化,於春秋、戰國之時,不僅與中原文化南北抗衡,影響更及於長江下游之吳越、黃河下游之齊魯,流風所及乃至於漢代,盛行長達八百餘載。

九連墩為目前出土玉器數量最多的楚國墓葬,而郭家廟墓地於2015和2016年兩度入選全國十大考古發現。是次展覽正以戰國中晚期九連墩玉器為中心,旨在探討和展示楚文化中的玉器風格特徵及其形成過程,以及與中原風格的曾國玉器之關係。展覽首次依據展品的出土位置進行展陳及組合,有助參觀人士了解楚國葬玉習俗及玉器的功能。

為配合展覽,中大文物館特意出版導覽手冊,並舉辦公開研討會,邀請兩岸三地的玉器專家分享研究心得。此外,中大文物館將透過藝術體驗工作坊,以劇場導賞結合藝術創作的形式,為公眾帶來嶄新的參觀體驗,加深參加者對楚國文化玉器的認識。所有活動費用全免,唯名額有限,先到先得,額滿即止。

「有鳳來儀:湖北出土楚文化玉器」展覽詳情如下:

|

日期: |

2017年10月21日至2018年02月25日 |

|

地點: |

香港中文大學文物館展廳II |

|

開放時間:

|

星期一至三、五、六:上午10時至下午5時 |

|

查詢電話: |

3943-7416 |

附件:精選展品簡介

玉劍 戰國早期 長33.6、寬5.1、厚0.5 厘米 1978 年湖北隨縣曾侯乙墓出土 湖北省博物館 全劍由五塊玉以金屬線連接固定而成。中部連接劍身和劍柄的透雕弧凸飾片背面有掛鉤。玉劍用以作為身份的標誌物,亦起點綴裝飾的作用。

玉龍鳳珮 戰國早期 高9.5、寬7.2厘米 1978年湖北隨州曾侯乙墓出土 湖北省博物館 由一塊整白玉透雕成四節,每節間以橢圓環連接,可活動折捲。整器共透雕7龍、4鳳、4虺。遊絲線條幼細異常。體現了戰國早期曾國高超的美學設計和玉雕工藝。此器出土於墓主腹部,器形與眾珮不同。

玉羽人形珮 (M1:962) 戰國 長13. 8、寬3.5、厚1 厘米 2002 年湖北棗陽九連墩1 號墓出土 湖北省博物館 玉羽人早在江西新幹大洋洲商代墓葬中已有出土,反映時人對飛鳥的崇拜。湖北天門石家河文化出土的玉神面,眼部或臉頰兩側有或突出或上捲的翼狀飾,與本品亦相若。而拉長之吻部,則與西周晚期至春秋時期流行的獸面相類。此玉珮或為雙面神人像,為人、鳥、虺、獸合體,代表其不同於凡人的神力。

玉透雕對鳳珮 (M2:487) 戰國 長4.8、寬2.5、厚0.5 厘米 2002 年湖北棗陽九連墩2 號墓出土 湖北省博物館 由兩隻鳳鳥以底部長方條為中心左右相對構成對稱圖案。造型似石家河文化之玉虎面。

玉三人立豕珮 (M2:481) 戰國 長5.1、寬3、厚0.4 厘米 2002 年湖北棗陽九連墩2 號墓出土 湖北省博物館 戰國早、中期楚墓中曾見人攏手立於龍尾或人雙手左右各擒一龍的玉珮,人物服飾或姿勢皆可與本品相比照。所雕玉人或為神人或巫覡。寓意藉助龍、豕等動物,以溝通天地神靈,是動物精靈崇拜的體現。神人所著之長袍,作長方網格與長方光素方塊相間,為中山狄人玉雕紋飾之風格。