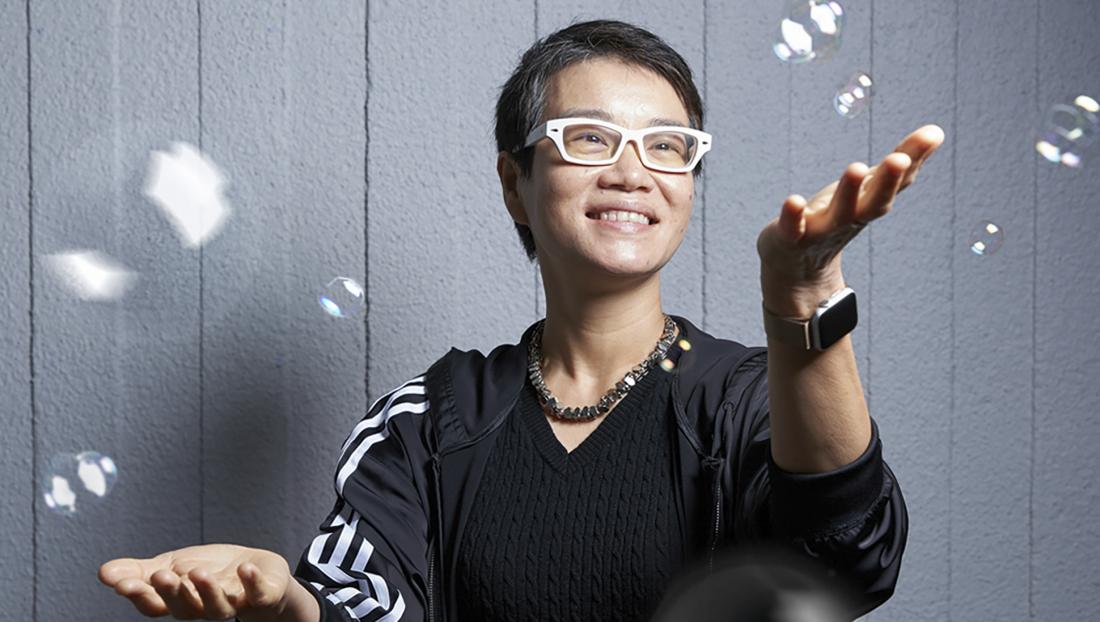

九時十五分,鄭詩靈從容步到人文館的辦公室,白粗框眼鏡、鮮明五官、刺蝟頭和修長的一身黑,教人定睛。自小演話劇的人類學家,當年在父親要求下放棄演藝學院的最後面試,但人類學與演戲,到頭來都是一樣事情:優秀的人類學者與演員,有胸襟融納生命千姿百態,不固執自己的喜惡和見解。

有詩有靈的生命書寫

識玩識讀書的人類學系副教授,是不賣帳的性情中人。看她手揮目送,用亮麗聲音拈來學者論述,謙卑敘述自身理解,彷彿觸碰到烈女外表下細膩善良的靈魂。媽媽是鋼琴家,但鄭詩靈纖長的雙手,沒有去敲黑白鍵;她選擇提筆,以鏗鏘書寫奏出社會邊緣一群——南韓美軍基地外勞性工作者和滯港非裔難民的心曲。她獲美國社會學學會最佳專書獎的著作On the Move for Love: Migrant Entertainers and the U.S. Military in South Korea(《為愛而漂:移民娛者與南韓美軍》)(2010),寫下一個個在南韓美軍俱樂部工作的菲律賓女性的故事,講她們的愛與關係、對理想生活的追求。善良和耐心,使她層層深入,觸碰對方的真實;慈悲,源於懂得。讀天主教女校,小學年年見家長的鄭詩靈,中二跟爸爸大吵一場,離家往英國找媽媽。英國學生桀驁,在異邦讀書,反叛女生變成最乖一個,被提名最佳學生獎。

「得到老師尊重,原來感覺這樣好。」她說。

抑鬱與蔥鬱

回港後,她入讀精英班,專攻心愛文科,八十年代末考入港大社會科學,在社會學系遇到唯一的人類學家——老撾研究權威Grant Evans。讀到碩士,沒打算在學術界發展的她,本着離開香港,去看看世界的單純願望,決定報讀博士。兩年來報十三個獎學金,全部鎩羽而歸,買了雞尾酒書,打算開酒吧的鄭詩靈,其時在中大人類學系當研究助理,聽了副教授譚少薇的鼓勵,決定再試。這一次,四個獎學金,她得到三個。於是,1997年,她先赴南韓讀半年韓文,後往牛津大學社會及文化人類學研究所開展博士生涯。

活着的偶然,疊加起來,就是鬱蔥的生命風景。學韓文時一次跟韓國男同學談愛情和婚姻觀,不歡而散的對話,使她看到性和民族主義的接合點:「只要一提民族,我們便不可再批判對方,他者和我者分得好清楚。」到牛津後,她研究性與民族主義,而最佳的切入點,便是南韓美軍基地。

但去到美軍基地,大部分韓國女性已被菲律賓和東歐的女子取締。目標鎖定,要接近她們,也費周章。那時首爾辦拉丁美洲節,work hard play hard的博士生下場跳莎莎舞,認識了兩名玻利維亞和墨西哥裔美軍,他們帶她入俱樂部,缺口才打開。但真正的剖白,要等八個月後:

「其實我騙你,我有三個小朋友,不是一個;不是廿二,是廿八歲。」午飯時,一名菲律賓姐姐自白。

「那一刻有些事情改變了。她們開始講——不一定是真話,但是比較貼近事實的話。」

美軍俱樂部上演的情感和金錢戲碼,衝擊着自小返教會的虔誠女孩的價值觀。「一個女孩需要好多男朋友才能確保收入。用國際和歷史的視野看,菲律賓被殖民這麼多年,被剝削這樣多,才送那麼多女性出去賺錢。」

性是一份工作

2007年,鄭詩靈受託訪問美國的韓裔性工作者,探討她們是否性販賣受害人。在溢滿午後陽光的紐約公寓,四十出頭、在按摩院工作的她漫不經心說:

「有些客不上床,只是聊天。」

「這很好啊。」她懵懂說。

「當然不好!那些人聊很久,用盡所有時間。」

「那好的客是?」

「入來、洗澡、上床、付錢,就是好的客。」

「性就是她想做的工作囉,不是聊天。」鄭詩靈說話,有種溫柔又輕蔑的收尾方式。「她們在社會找到這個位置去維持生活,希望得到想要的東西。她們對性的看法跟我們不同,但為甚麼不可以有不同的看法?」

「人類學是這樣,需要將自己放入別人的世界,用他們的角度看社會,看我們的道德觀、價值觀。我希望啟發人用不同角度看事物,接觸不同的世界觀,然後去理解自己的世界觀、自我是怎樣來的。

「經過比較,你會明白自己的位置,能夠選擇改變;若看過了,都是喜歡原來的自己,這也不錯,至少你有深入的理解,不會覺得世界只有你一種看法,其他就是敗壞的。」

反璞歸真的情感譜系學

研究裏看盡不同的性和感情關係,也令她思考浪漫和愛情。早年鄭詩靈在美國精英女子就讀的衞斯理學院教書,就發展了「身體、愛與情感人類學」一科,用歷史和跨文化角度看性和愛。到現在,這是「在一個人的腳下不停抽地氈」、令中大學生不安的科目。

「現代社會一夫一妻、一生一世、永遠浪漫只有一百年歷史,和資本主義用浪漫維繫商品化有關。」她短短嘆息,靜默數秒低迴道:「現代社會覺得你一定要找到愛情,才是有價值的人。但這不是永恆真理,只是在這個歷史時空,這個社會、經濟、政治脈絡上我們的價值。」

接觸太多在人生邊上掙扎的生命,鄭詩靈覺得,在艱難環境,人可否保有主體性?

「當然可以,可能更強勁。」

「為甚麼?」

「我想我們的信念和堅毅精神不會在好舒適的環境出現。你接受挑戰,才會努力找自己立命的地方,和想要的一個將來。」她瞄一眼椅子上畢業生送給她的梳乎蛋:「如果你好舒服,像梳乎蛋,你是不需要這樣想的。」

從人文館外望,煙雨迷濛的日子,看不見菩薩低眉。走在霧雨中,眼前路與身後身,模糊不清。但憂愁是沒有用的;活着從來是在迷濛中逐漸摸清理想的形狀,然後,一步步向前走,在每一個當下,緩慢卻更堅定地。

文/amyli@cuhkcontents

圖/Keith Hiro & amytam@cuhkimages