鱗狀細胞(Squamous Cell) 是人類一種上皮組織。縱使它被稱為上皮組織,但它卻無處不在。只要在顯微鏡底下,無論皮膚、肺泡、腹腔、消化管道,甚至眼睛表面都會發現它的蹤跡。鱗狀細胞具有極強自我修復能力,能潤滑表面亦能保護底層組織。

作為身體表面的第一道防線,鱗狀細胞面對的外來威脅多不勝數,太陽中的紫外線,空氣中的細菌病毒,都有機會令這些細胞發生病變,繼而成為鱗狀細胞癌(Squamous Cell Carcinoma)。雖然並不常見,但鱗狀細胞病變亦有機會發生在眼睛結膜(俗稱眼白),形成眼球表面鱗狀細胞病變(Ocular Surface Squamous Neoplasia,簡稱OSSN )。

眼球表面鱗狀細胞病變患者主是是年逾五十歲的男性居多。雖然病因尚不明確,但與吸煙、户外日照、人類乳頭瘤病毒(HPV)或人類免疫缺乏病毒(HIV)感染、遺傳病如著色性乾皮症(Xeroderma Pigmentosum)等有關。一般患者早期並沒有明顯病徵,大多會是自己或身邊朋友或家人留意到眼白上生了一塊白點,眼白泛紅或帶有紅根。 由於OSSN並非常見,對患者視力影響較少,加上臨床檢查不易與其他良性病變(例如胬肉) 區別。因此市民大眾,甚至一般家庭醫生對此眼疾的認識及警覺性亦相對較低,容易延遲診斷或誤診,令病人錯失早期治療機會,輕則造成視力損害,嚴重者甚至危及生命。

個案一:「醫生,我的胬肉復發了嗎?」

一名六十歲男士在二零一九年七月接受右眼鼻側眼白胬肉割除。手術過程順利,術後早期康復情況良好。可是在術後三個月的定期復診時,發現一粒粉紅色呈肉芽狀並帶有豐富血管的組織生長在原本胬肉的位置(圖一A)。經眼科醫生檢查後,礙於肉芽形狀並不像復發性胬肉,因此我們建議患者進行了第二次切除手術,然後將手術樣本交由病理科醫生於顯微鏡下檢查。化驗報告診斷該組織為眼球表面鱗狀細胞低度惡性病變,可幸的是手術切割邊緣並沒有發現剩餘病變細胞,表示腫瘤己完全切除。在得知右眼的病理報告之後,眼科醫生發現患者左眼鼻側眼白同樣有結膜血管異常(圖一B),並且對此抱有更大程度懷疑該同樣為細胞病變。經過與患者討論後,我們為患者左眼鼻側的眼白進行了手術。術後病理報告證實左眼亦同樣患上了眼球表面鱗狀細胞低度惡性病變,切除邊緣為陰性,表示整顆腫瘤已經被完整切除。直至患者本月覆診,雙眼眼球表面良好,沒有發現任何復發跡象。

個案二:「 它」又回來了

在二零一八年十一月,一名二十九歲男士因左眼眼白近鼻樑位置有巨型乳頭狀腫物而求診於私家眼科醫生。當時右眼沒有發現任何有異常情況或腫物。眼科醫生期後以電凝器高頻電刀把腫物整個切除送住病理學化驗。化驗結果顯示為結膜鱗狀乳頭狀細胞病變,當中部分細胞有中度非典型增生但並未出現惡性病變或發現病毒感染。當時手術順利,切口表面亦被燒灼以降低復發可能。

但不幸地,在術後的第四個月,左眼腫物復發。除了左眼原有地方外,在眼瞼內側亦發現四塊額外乳頭狀腫物。同時,右眼亦受影響,在近鼻樑位置眼白發現乳頭狀腫物。患者經歷第二次手術把所有腫物再以電刀方法切除。病理學報告一樣為結膜鱗狀乳頭狀細胞病變。

事隔兩個月,患者再次發現雙眼乳頭狀腫物復發,而且生長速度驚人,腫瘤漲大至影響視力,因而轉介到我們眼科中心作進一步治療。患者過去身體健康良好,沒有長期病患,家族亦沒有眼疾或癌症病史,我們為他安排的血液檢查包括梅毒以及人類免疫缺乏病毒感染,所有檢查均為陰性。

在同年六月,我們為患者進行雙眼手術再次把所有腫物切除。為了防止再度復發,我們在切口表面以及周邊眼白加上絲裂黴素C(Mitomycin-C)進行局部化療以及利用凍槍進行冷凍治療。所有樣本亦送住病理學檢察,證實為結膜鱗狀乳頭狀細胞病變復發,另外在右眼組織中發現人類乳頭瘤病毒(HPV-11)感染。在住後的一年覆診期間,所有手術切口以及眼結膜光滑,沒有發現新腫物或其他併發症,視力亦回復正常。現時患者正接受定期檢查,密切留意住何復發現象。

患者不局限於年長人士

由以上兩個案例可見,眼球表面鱗狀細胞病變形狀多變,既可以像胬肉的結膜組織增厚色素沉積,以至眼球表面肉芽狀腫物,或是巨大乳頭狀腫物,都有機會是OSSN。而且患者不局限於年長人士,青少年或年輕成年人亦有機會受影響。

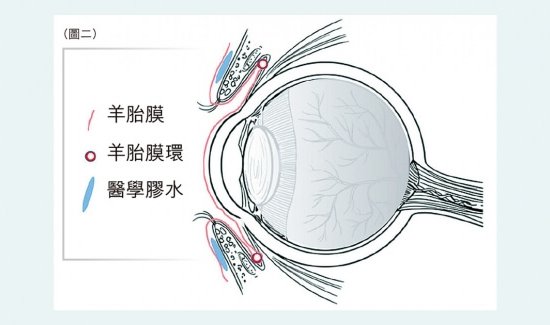

治療方面,醫生會以「不接觸技術」切除腫物作為主流治療方法。「不接觸技術」的意思是在手術途中,醫生為了減低腫瘤細胞因接觸而導致腫瘤局部擴散的機會,所以會全程盡量避免觸碰腫瘤組織。 另外由於肉眼不能準確判斷腫瘤細胞的邊緣位置,為了減少切割後剩下腫瘤細胞的機會,眼科醫生亦會將腫瘤周邊3-4 亳米區域的組織一併切除。所有組織會送住病理學科化驗以確定病變種類及切割邊緣。雖然全身轉移在眼表鱗狀細胞病變較為罕見,但即使切割邊緣未發現病變細胞,局部復發機會率亦可高達5-35%。為了減低局部復發,眼科醫生會在術後腫瘤位置進行冷凍治療或局部化療。當中在香港最常見的傳統化療藥為絲裂黴素C(Mitomycin-C)或5-氟尿嘧啶 (5-Fluorouracil)。

較新的化療藥物包括干擾素-α2b (Interferon-α2b) 滴眼液。相對起絲裂黴素C(Mitomycin-C)或5-氟尿嘧啶 (5-Fluorouracil),它的副作用低、耐受性良好、不良反應較少。由於眼藥水能滲透整個眼球表面,一般被用於對付月肉眼難以偵測的微小病變及亞臨床病變。但干擾素-α2b藥物售價高昂,製作及保存均需依賴藥房特別處理,市面上亦沒有類似商品,因此暫時仍未能在香港應用。

除了鱗狀細胞病變之外,結膜惡性黑色素瘤(Conjunctival Malignant Melanoma)亦是另一種不容忽視的「 殺手」。結膜惡性黑色素瘤來自眼白中帶有黑色素的細胞,相比鱗狀細胞病變,結膜惡性黑色素瘤更具危險性。因為它的入侵性強,亦能經鼻淚管或淋巴擴散全身。雖然早期治療方法與OSSN類似,但由於黑色素瘤毒性較強,局部復發的風險較高,患者可能需要更進取的治療,以及更密切的術後監察。

若發現眼球表面或黑眼珠周邊出現持續不退的紅根或斑點,而尤其在短時間內有變大跡象的話,應當及早到眼科醫生求醫找出病因,切忌諱疾忌醫!

撰文:黃浩銘醫生 / 甘嘉維醫生 / 楊樂旼教授

預約門診及查詢 3943 5886 / 9681 4010 (WhatsApp)

延伸內容>

熱 門 影 片

莊金隆醫生講解甲狀腺眼病治療方案

譚智勇教授拆解白內障手術過程

梁啟信教授分析青光眼斷診及治療新趨勢

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs