儲備教師專業能量、帶動學生「能夠學‧喜歡學」

聖公會青衣邨何澤芸小學

一. 背景及理念

聖公會青衣邨何澤芸小學與QSHK合作,原意是藉大學的專業支援,優化常識科的專題研習教學設計,在研習中提升自主學習效能。除了透過常識科專題研習帶動教師的專業成長外,視藝科亦進行大小模型製作展示,而中文科則幫助學生建立學習策略,讓學生投入學習的同時,老師亦享受整個過程。

項目目標如下:

- 掌握更多促進探究及自主學習的策略

- 讓更多老師對主持聯課建立信心

- 逐年擴大推動專題研習的團隊

- 促進跨科及跨校交流

二. 實踐經驗及例子

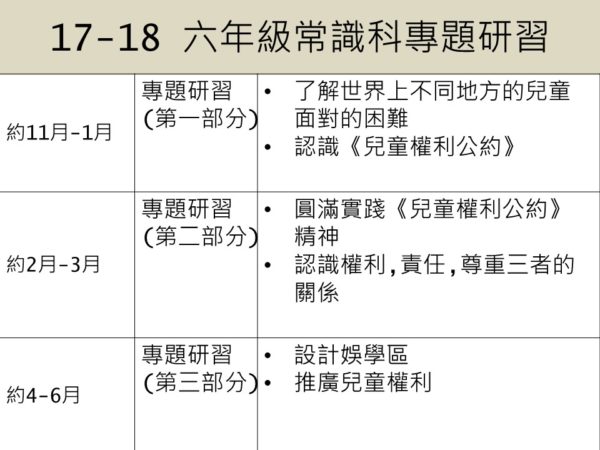

常識科在2016/17學年率先與QSHK協作,,合作進行五年級「無『窮』盼望」的專題研習,探究社會貧窮議題。由於成效良好,翌年在六年級續辦『愛與『童』行』的專題研習,作為五年級學習的延續。

學習階段(一)10-12月

學習目標:

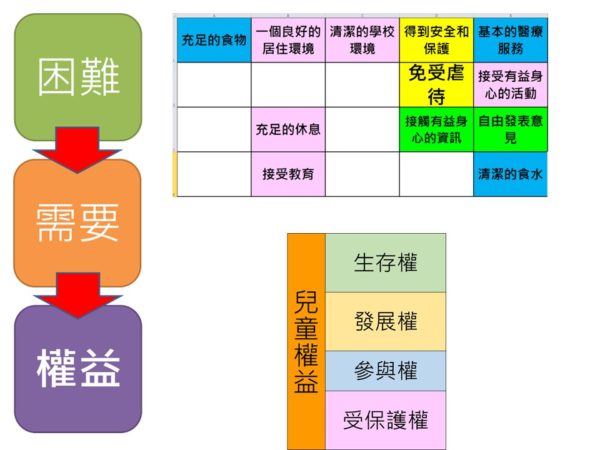

- 了解世界上不同地方的兒童所面對的困難

- 認識《兒童權利公約》及其重要性

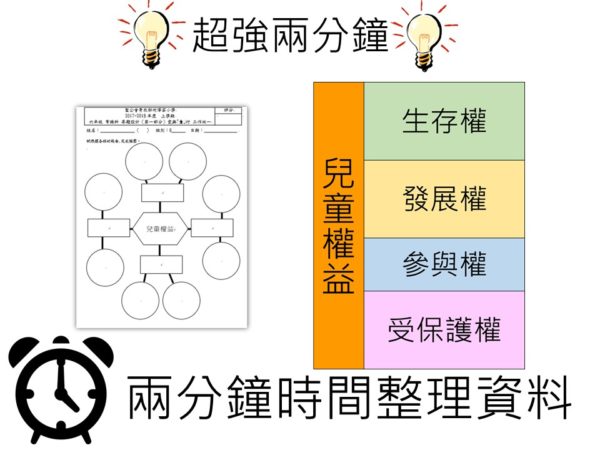

- 研習技巧——搜集資料、整理資料、匯報

- 學習珍惜自己的權利

「愛與『童』行」以「玩」為研習主題,透過探討兒童權利,讓學生理解「權利」、「尊重」及「責任」的定義和關係,並從中了解身邊同學的玩樂需要,再結合運動,為他們設計遊戲。老師表示:「我們沒想過『玩』也可以是研習主題。由於今次研習以學生為主角,主題又與他們息息相關,他們做起來自然幹勁十足。」

為了增添教學趣味,老師們還減省了文字表述的部分,增多了其他表達的方法,如短劇或角色扮演等,讓學生掌握多元化的匯報技巧之餘,同時兼顧在知識、研習技巧、價值觀和態度多方面上的提升,從而了解《兒童權利公約》,認識世界不同地區兒童生活的狀況,一舉多得。「在引導學生認識兒童權利的同時,我們還利用『情境對對碰』環節,讓學生明白作為公民,除了擁有權利外,亦有其責任和需尊重別人。由於有全級聯課的關係,學生的討論空間大增。」

學習階段(二)1-3月

學習目標:

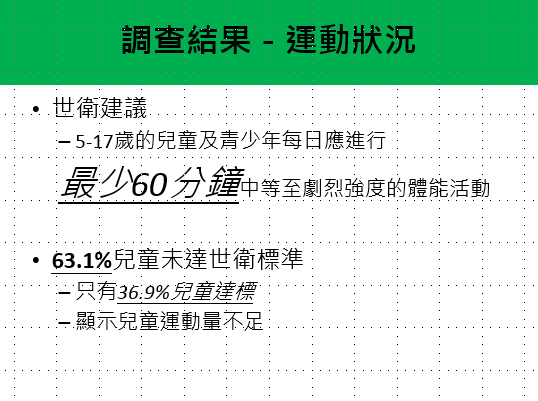

- 認識香港兒童權利情況

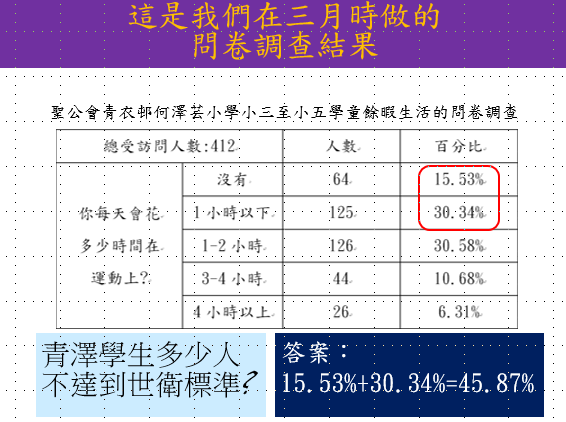

- 研習技巧——搜集資料(問卷調查)、資料分析

- 學習「權利、尊重、責任」的相互關係,以實踐《兒童權利公約》的精神

善用生活情境

「權利」、「責任」和「尊重」是三個很抽象的概念,如何令學生拿捏這三者間的關係、又懂得適時適切地使用?「情境對對碰」便透過不同的生活情境,讓學生掌握對別人和外界的理解,把知識內化從而建立正確的態度。例如劉先生在巴士站吸煙、孕婦在商場洗手間插隊是否可接受?老師會先引導學生作個人思考,再讓學生「向左走、向右走」,走到認為「較可接受」的情境展示板前,然後分成小組,討論並寫下「較可接受」該情境的原因。如是者,老師帶領學生經歷不同情境的「對對碰」,並按學生票選的接受程度,排列出終極次序,歸納原因。由於每個情境都沒有絕對答案,因此老師可善用不同情境的討論空間,進一步為學生介紹「易地而處」、「權利」、「尊重」和「責任」,以及對部分群體的額外包容和體諒,以圓滿實踐《兒童權利公約》。

學習階段(三)4-6月

學習目標:

- 探討香港兒童玩樂權利情況

- 研習技巧——資料分析、撰寫計劃書、展示成果、匯報

- 以「權利、尊重、責任」的概念,推動及實踐《兒童權利公約》的精神

- 為學校設置「娛學區」(Edutainment Area)培訓學生服務領袖

「愛與『童』行」的最終目的,是希望六年級學生延伸快樂,服務他人。有見於現時的社會狀況,兒童普遍缺乏自由遊戲及運動時間,學校遂給予六年級學生舉辦「樂學日」,讓他們遊戲,並從中總結出當中的「好玩元素」,進而設計「娛學區」,為其他級別的同學設計兼具運動元素的遊戲。而在這過程中,學生既是探討及服務的對象,也是服務的提供者;學生站在服務的兩端,更易對議題產生興趣,投入研習過程,也能推己及人,為服務對象設計合適的遊戲,讓服務對象也投入遊戲,享受遊戲的快樂。「看到同學喜歡玩自己設計的遊戲,六年級的學生都很開心,眼神都充滿滿足感。」老師道。

三. 轉變及效果

是次嘗試,在學校原來的專題研習發展基礎上,進行革新。學習活動既為學生營造探究歷程,同時回應兒童缺乏遊戲和運動的問題,讓同學體驗不同的遊戲,體會「玩樂」、「遊戲」所帶來的趣味、益處。此外,是次學習活動的一個特色延伸,是讓學生為校內同學設計「娛學區」,在應用所學之餘,亦培育服務精神。在是次經驗上,學校就「娛學區」的內容和運作模式,收集同學的意見,並培訓小六學生成為第一批遊戲大使,服務同學及區內兒童。

常識科副科主任分享道:「我每年均要教授專題研習課,過往我們部分專題研習主題較為嚴肅,例如是探討校內學生是否飲食均衡等,我的教學模式十分規律,先是叫學生做資料搜集,然後設計問卷,再來是撰寫報告,走不出文字的框框。在QSHK的加入,為教學引入新元素,又提供平台讓我們到別的學校觀摩,替教師們打開了另一片天。看見學生比從前更喜愛學習,熱愛及投入於研習當中。」